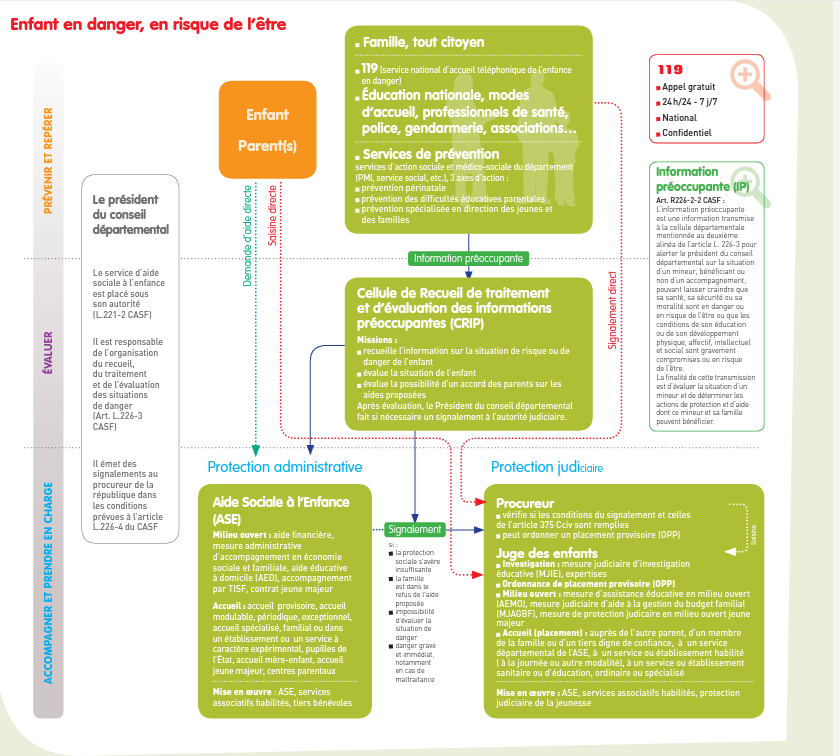

philippefabry.eu, pour la formation en travail social Philippe Fabry » Formation » Les problématiques du travail social » L'organisation de la protection de l'enfance en France L'organisation de la protection de l'enfance en FranceL'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE) a produit un schéma présentant l'organisation de la protection de l'enfance :

Télécharger le schéma (pour pouvoir zoomer) Concernant les recommandations de la Haute autorité de santé sur le circuit de recueil et de traitement des informations, Cliquer ici Pour en savoir plus, voir le site web : www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/ra_oned_synthese_2007_5.pdf Date de cet article : 2007-02-07 Philippe Fabry » Formation » Les problématiques du travail social » L'organisation de la protection de l'enfance en France |